Ecotour Reports

エコツアーレポート

2020.01.26

飯能歴史さんぽと食べ歩き

今回は、飯能の市民ガイドによる飯能の街中ツアー。ガイドは双木さんと、岡本さん。

明治維新直前の慶応4年(1868年)5月23日未明から午後にかけて旧幕府軍と新政府軍との戦闘が飯能で起きた。これが飯能戦争(戊辰戦争)である。1日にも満たない戦闘は新政府軍に軍配が上がり、旧幕府型である振武軍は敗退した。今回のツアーはその際に振武軍の駐屯した寺を巡るツアーだ。

飯能駅を出発した一同がまず向かったのは広渡寺。曹洞宗の寺院である。お地蔵様が並び、ステンドグラスがあしらわれた寺院はモダンなデザイン。飯能市の街の中心にある寺院であるが、人はまばらで静かな空気が流れていた。次に、向かったのは智観寺。真言宗豊山派の寺院だ。こちらは飯能戦争の際に消失してしたが、明治9年(1987年)に再建された。門も同様再建されたものだが、屋根部分には飯能戦争時に受けた時の鉄砲弾の痕が再現されている。レプリカとはいえ、寺院という場に弾痕があることにより、まさにこの場でかつて戦があったのだということが伝わってくるようだった。

途中、中山茶屋で焼き団子を頂き、体を温めた。この日は夜から雪の予報が出ており、空気は冬らしく冷たかったので、尚更団子とお茶が身に染みた。

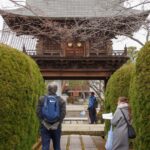

一服した一同が次に向かったのは、能仁寺。こちらでは座禅や茶道などが体験できる。今回のツアーでは寺院内に建てられている記念碑の前で、飯能戦争に関する説明を受けた。「資料によると市内の○○に大砲が設置されたそうだ」という説明には、言葉ではなく感覚でその飛距離や被害の様子を想像することができる。また、振武軍の1人だった渋沢平九郎(2021年大河ドラマの主役となる渋沢栄一の養子)の写真を見ながら、かつてここから山へ逃れ残党狩りに会い絶命した話を聞いた。ほんの150年前の話だ。なお、能仁時の本堂は昭和11年(1936年)に再建されたものである。

昼は飯能河原を一望できるタケマツにて、名物の筏うどんを頂いた。BGMには飯能筏唄。ゆうゆうとした曲が、景色に合う。かつては懐に白足袋を忍ばせ、江戸へと木材を運んだ男らが街遊びを楽しみ、また飯能へ戻ってきたという。現在、飯能河原は2019年10月あった台風により、多量の砂が流れ込み堆積している。ちょうどこの翌日から整備に入るということだった。かつては西川材を江戸へと流していた川には、デイキャンプを楽しむ人たちの姿もあった。

さて、昼を楽しんだ後一行が向かったのは観音寺。真言宗智山派の寺である。こちらもまた飯能戦争の際に被害を受けたという。寺院には白い像が祀られていたり、人気漫画のヤマノススメの絵馬が飾られていた。白い像については色々な噂があるようだ。

一通り寺院を巡った後、市内で見られる蔵を見学した。都度、ガイドの岡本さんが写真資料などでかつての街や建物の様子を現地で紹介してくださるので、当時の道幅や店の感覚などがよくわかる。1箇所目の蔵である草風庵はエコツアーの「金継ぎ」の会場でもある。ここでは蔵の裏にある防空壕を見学し、さらには草風庵の氷菓子(果物を凍らせスライスしたもの)まで頂いた。ガイドの双木さんがよくここのカフェに訪れるそうで「双木さんのだからサービスさせて頂くよ!」なんて、2階で金継ぎを指導していたオーナーの粕谷さん。これこそ市民ガイドツアーの醍醐味だろう。街の人との距離感が近く、こぼれ話に花が咲く。

同じ通りにある飯能市指定文化財の絹甚では、屋根裏まで見学させて頂いた。明治30年代後半に建てられた土蔵作りの店舗は、かつて絹関係の買継商だった。絹や蚕など仲介業者だ。当時、商売が上々だったのだろう。店の梁には見たこともないほど太く立派な檜の一本梁が使われている。裏に建てられた商人の控える空間の作りは質素に、一方お客が出入りする店舗側は豪華な作りとなっている。現在、飯能市で開催中の雛祭り会期中(雛飾りが街の至るところに飾られている)。絹甚の内部も雛飾りで華やかになっているので、是非店の作りにも注目しながらお越し頂きたい。さて、街巡りではその他に米屋中清や織物協会、大正時代の建築、新島田屋まんじゅうを周り、最後にはシェアスペースBookmarkでアンケートを書いて解散となった。

飯能歴史さんぽと食べ歩きに相応しく、飯能市内の幕末から明治・大正・昭和を巡りながら飯能名物を食すツアーだった。