Hanno Matsuri Festival

飯能まつり

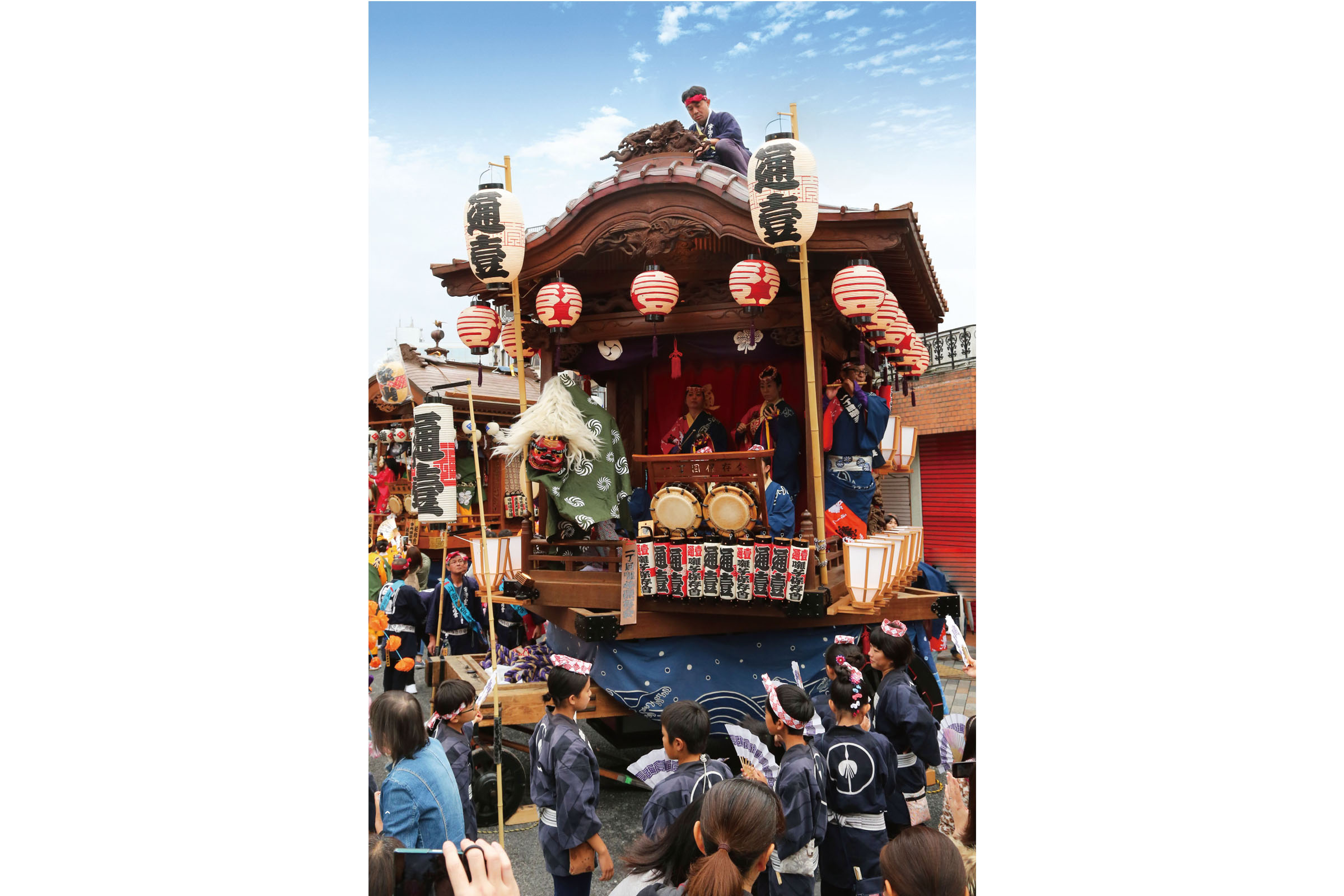

地域住民と観光客が一堂に集まり賑わうお祭り

History

飯能まつりの歴史

市街地の発展と町内会

飯能の市街地は、今の大通り(中央公民館から広小路まで)を中心に発展しました。江戸時代、大通りから北側が飯能村、南側が久下分村、広小路から北東方面が真能寺村(今の原町)で、この3村をひっくるめて飯能町(宿)と呼ばれていました。江戸初期から縄や筵を扱う「縄市」が立ち、その後絹織物なども扱われるようになり、町はどんどん繁栄します。江戸時代半ばより飯能町(宿)では市の座割の関係からか、村境をまたぐ形で西側から上宿・中宿・下宿の3町に分かれて自治活動を行っていました。明治時代になると、3町は今の自治会のもととなる三丁目・二丁目・一丁目町内会となり、同時に周辺の河原町、宮本町や真能寺村分の原町地区にも町内会ができます。

「飯能まつり」以前の祭礼

江戸時代より、飯能村には鎮守の飯能諏訪八幡神社(お諏訪さま)があり、5町内(一・二・三・河・宮)でお祭りし、真能寺村の飯能八幡神社(八幡さま)は原町がお祭りしていました。飯能市民会館の隣りにあるお諏訪さまは永正13年(1516)に勧請された古社で、祭礼時安永年間(1770年代)開始とされる3匹獅子舞が奉納されていました。獅子舞が境内だけでなく隊列を組んで氏子5ヶ町をめぐるので見物人が街中にあふれ、各商店の売り出しも盛んで近隣一番の大きな祭礼でした。

明治の半ばになると、祭礼に山車・屋台を曳いてお囃子を奉納する町内が現れます。明治15年の原町を皮切りに河原町、三丁目、一丁目、二丁目、宮本町が大正末までに、前田(八幡さま氏子)、柳原(旧加治村)が戦後すぐに、それぞれ山車・屋台を手に入れ曳き出すようになります。祭礼はその後御大典・紀元二千六百年等の大規模記念祭や戦時中断を経て戦後にいたり、昭和32年(1957)開催の市制施行・市域合併記念祭でピークを迎えます。ところが60年代以降、世の中が高度経済成長期に入ると、アナクロな神社の祭礼は顧みられなくなり、せっかく手に入れた山車・屋台もあまり曳かれなくなるのです。

「飯能まつり」新設

その後、昭和40年代に入ると明治百年記念(1968)やディスカバージャパンキャンペーンに代表される郷土日本の魅力を見直す風潮が起こり、飯能でも観光協会や商工会議所、地元商店街、地元自治会が中心となって飯能まつり協賛会が組織され、昭和46年(1971)第1回「飯能まつり」が全市をあげて開催されたのです。

市街地の山車・屋台曳行はもちろん、郊外地区囃子団体の居囃子での競演、さらに各神社に伝わる獅子舞や鳶組合による梯子乗り、民踊流しパレード、小学児童による鼓笛隊、市民主体の模擬店・催事等々盛りだくさんの内容となりました。

その後、回をかさねるごとに参加団体が増え、山車・屋台参加町内も中山、双柳、本郷が加わり、現在11町内が曳き廻しを行っています。

Feature

見どころ

個性豊かな山車

飯能まつりに参加する山車は11台ありますが、大別すると川越祭りに代表される人形を乗せた「江戸型山車」、 唐破風屋根や彫刻が特徴の「屋台型山車」の2つ形式に分類されます。

各町内の山車

一丁目

乗演:飯能一丁目囃子保存会【神田大橋流祭りばやし】 大正9年、単層向唐破風屋根で廻り舞台として建造される。当祭参加の山車屋台で一番舞台が広く、朱地に壹の字大きな提灯がよく似合う。他に小若屋台・底抜屋台・神輿を所有し、当祭りにはそのすべてが参加する。

二丁目

乗演:通貮親和會【神田大橋流祭りばやし】 大正9年、砂川村五番組(現立川市)より幕末建造の八王子型人形屋台を譲り受ける。平成22年より改修を進め、神功皇后搭載の当初の姿に復元中。令和5年、躯体部の漆塗替えがが完了。市指定有形民俗文化財

三丁目

乗演:三丁目共鳴会【神田大橋流祭りばやし】 明治中頃、多摩地区より八王子型人形屋台を取得。大正4年、現在の平屋台に改造し、さらに平成25年、現在の屋台に改修を行った。

河原町

乗演:河原町親水会【小田原若狭流祭りばやし】 明治30年建造の三重高欄・欄間仕立の江戸型人形山車を、明治37年に静岡市より取得。一本柱で支えた素戔鳴尊像を飾り、四方幕には大蛇と酒瓶が刺繍されており、八起大蛇退治神話を表現している。飯能市有形民俗文化財

宮本町

乗演:宮本町囃子連【小田原若狭流祭りばやし】 大正天皇銀婚式を記念して大正14年、棟梁:岡野桂之助により単層向唐破風屋根の廻り台付き屋台を建造。彫刻師:佐藤光重による繊細で緻密な彫刻が見所。令和7年、屋台建造に向け復原修復途中。

原町

乗演:原町囃子連【小田原若狭流祭りばやし】 明治15年、欄間仕立ての江戸型山車を建造。明治25年には三代目法橋 原舟月作「神武天皇(飯能市有形民俗文化財)」を飾る。昭和55年に後幕を新調し、入母屋屋根の改造と土台の補強をした。

前田

乗演:前田囃子保存会【小田原若狭流祭りばやし】 昭和22年、三重高欄唐破風屋根付囃子台廻り舞台付山車として建造された。盛留には諌皷鳥を擁する。

柳原

乗演:柳原囃子保存会【小田原若狭流祭りばやし】 昭和22年、地元大工 荒木文吉、島田仁三により建造される。平成に入り銅葺屋根、後部楽屋廻り幕、車輪を新調し、昇降龍、天女彫刻を充填。平成24年、廻り舞台式に改修し、平成26年に、前車輪を新調し大車輪四ッ車となる。

中山

乗演:中山囃子連【小田原若狭流祭りばやし】 昭和53年、単層向唐破風屋根で廻り舞台付屋台として建造。流麗な曲線を描く唐破風屋根が美しい。

双柳

乗演:双柳囃子連保存会【神田大橋流祭りばやし】 平成3年富山県井波町にて単層向唐破風屋根白木造りの屋台を建造。双柳地名由来の彫刻をはじめ随所に施された井波彫刻が見所。

本郷

乗演:本郷囃子保存会【小田原若狭流祭りばやし】 平成19年、単層向唐破風屋根屋台が町内にもたらされる。前柱「昇降龍」等の彫刻と楽屋三方に軒がつくのは珍しい。