ハイキングコース

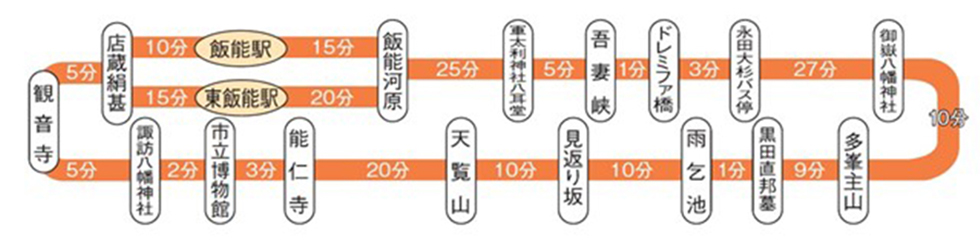

【約10.2km】山峡に歴史を訪ねるコース

《新日本歩く道紀行「森の道100選」認定》

ハイキング一般コース

健康のための「歩け歩け」だけでは、ちょっと物足りないというあなたにおすすめのコースです。自然の中に忘れられた文化財や史跡、入間川の飯能河原・岩根橋、吾妻峡の水面を見つめ、野鳥の歌を聴きながら、さわやかな四季を織りなす風と一緒に、散策の小さな旅に出てみませんか。

Hiking Courses

ハイキングコース

健康のための「歩け歩け」だけでは、ちょっと物足りないというあなたにおすすめのコースです。自然の中に忘れられた文化財や史跡、入間川の飯能河原・岩根橋、吾妻峡の水面を見つめ、野鳥の歌を聴きながら、さわやかな四季を織りなす風と一緒に、散策の小さな旅に出てみませんか。

Course Details

1

西武池袋線「飯能駅」、JR八高線「東飯能駅」が最寄り駅です。

飯能駅改札ではムーミン像がお出迎え!

2

徒歩(飯能駅から)20分 (東飯能駅から)25分

緑と清流のまち飯能ーそのイメージをまるごと体感できるのが飯能河原です。飯能河原にかかる赤い割岩橋の下流両岸は、「さいたま緑のトラスト保全第4号地飯能河原周辺河岸緑地」に指定されています。入間川がゆるやかに蛇行し、割岩橋が架かっている浅瀬は子どもたちの川遊びなどに絶好のスポットで、トップシーズンには賑やかな声が絶えません。

3

徒歩25分

八耳堂は金蔵寺の境外仏堂で、聖徳太子を祀っているため太子堂とも呼ばれています。保元年間(1156~1158)に創建されたと伝えられ、現在の建物は文政3年(1820)に再建したものです。脇に建つ宝篋印塔(ほうきょういんとう)および銅板経ほか塔内納入品は飯能市有形文化財に指定されています。奥手に建仁2年(1202)創建、天和2年(1682)の火災のあと再建されたと伝えられる軍荼利神社があり、大河原氏が城塞として使用した龍崖山に続きます。

4

徒歩5分

入間川にかかる岩根橋を境に上流が吾妻峡、下流が飯能河原。川には、赤岩、兎岩などの奇岩が連なリ、峡谷は箱庭的な美しさを見せています。

5

徒歩1分

川の中に飛び石を並べた橋で、川の流れを間近に感じながら渡ることができます。増水時には渡れないこともあるので、前日に大雨が降った時などは要注意です。

6

徒歩3分

7

徒歩15分

大鳥居をくぐって参道の石段を登っていった先にあるのが御嶽八幡神社です。大岩の上に社殿が置かれ、遠く富士山や飯能の街並みを見渡せます。創建年代等は不詳ながら、江戸末期に金比羅社を創祀され、明治4年に木曾の御嶽神社を金比羅社に分霊し御嶽神社とされたといいます。

8

徒歩5分

多くの峯(峰)の主の山と書くとおり、飯能市街地付近では最も高い山です。271mの頂上は低山でありながら眺望に恵まれ、東の平野部、南から西、北と広がる山間部が見渡せます。頂上には、石にお経を書いて納めた経塚があり、古くから信仰の対象になっていたことが伺えます。

9

徒歩1分

多峯主山の頂上近くには、享保17年(1732)に上州沼田城3万右の大名となった黒田直邦の墓(昭和33年市指定史跡)があります。直邦は宝永年間には飯能地方を領し、菩提寺の能仁寺を中興するなど当地の発展に貢献しました。

10

徒歩1分

雨乞いの池は、息を止めて池の周りを7周すると白蛇が出てくるという言い伝えがあります。源義経の母常盤御前に関する伝説もあります。雨乞いの池の側にある常盤平付近には、宝篋印塔(仏塔の一種 )があり、そこにお墓があったとも言われています。

11

徒歩10分

源義経の母、常盤御前が、あまりの美しさに振り返りながら登ったという言い伝えのある坂で、天覧山から多峯主山にかかるあたりには牧野富太郎博士によって発見された飯能ササの自生地があります。

12

13

徒歩10分

創建は変転興亡の激しかった戦国時代。飯能地方の領主・中山・黒田 両家の菩提寺として栄華をきわめましたが、慶応4年(1968)5月飯能戦争の本陣となり、宝物や古文書の多くを消失してしまいました。この寺には中山家勝、家範の墓と黒田家累代の墓があります。また、本堂北庭には昭和48年に市指定文化財となった名園「池泉鑑賞式逢莱庭園」があります。桃山時代(1573~1615)の造園と推定されています。

14

徒歩3分

『きっとす』の愛称で親しまれている入場無料の市立博物館です。歴史・自然・西川材・企画展にゾーニングされており、中でも写真をもとに再現した昔の飯能大通りのジオラマは一見の価値があります。

15

徒歩1分

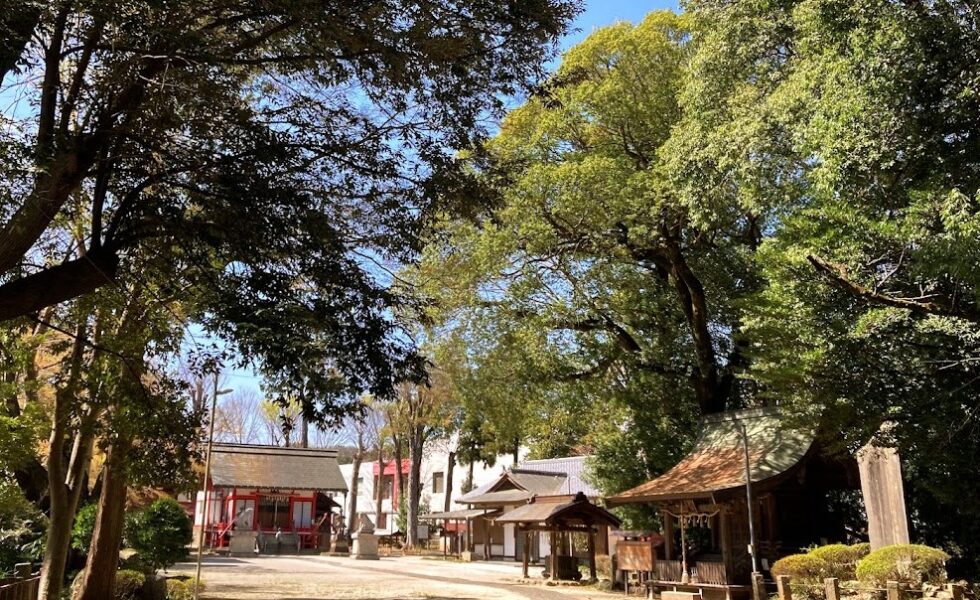

地元で「おすわさま」と呼ばれている諏訪八幡神社は、永正13年(1516)初春11日に加治菊房丸等の勧請により創建、天正12年(1584)7月に加治勘解由左衛門家範が再建、恵比寿大神を勧請したと伝えられます。境内の恵比寿大神は、武蔵野七福神の恵比寿神です。

16

徒歩5分

般若山長寿院観音寺は真言宗のお寺で、市街地の中の寺として親しまれています。江戸時代(文化・文政期ごろ)には、高麗郡三十三ヶ所霊場の10番札所として庶民の信仰をあつめており、現在も武蔵野三十三観音霊場、武蔵野七福神の寿老人とされています。

鐘撞き堂には第二次世界戦争中に供出されてしまった鐘の代わりに、昭和40年頃より白い張り子の象が収められています。

17

18

徒歩(飯能駅まで)10分 (東飯能駅まで)15分